Dans un environnement où les projets se multiplient et où la complexité s’accroît, le rôle du Project Management Office (PMO) est plus stratégique que jamais. Historiquement il encadre les projets, garantit leur conformité méthodologique et assure la maîtrise des coûts, des délais et des ressources. Véritable point de référence, il a longtemps incarné la rigueur et la standardisation dans la gestion de projets, mais aujourd’hui, le PMO traditionnel doit faire face à une nouvelle réalité : l’essor des méthodes Agiles.

La transformation digitale, l’évolution constante des besoins métiers et la complexité croissante des environnements imposent de nouvelles façons de travailler et exigent davantage de réactivité. Le rôle du PMO est, alors, réévalué ; il devient un acteur clé de la flexibilité organisationnelle tout en restant garant de la performance des projets dans ce nouveau cadre.

Dans ce contexte, une question se pose : PMO Agile vs PMO traditionnel, quel impact sur la performance des projets ?

Deux visions du PMO

Le PMO peut se décliner selon deux visions distinctes, chacune adaptée à des besoins et contextes spécifiques.

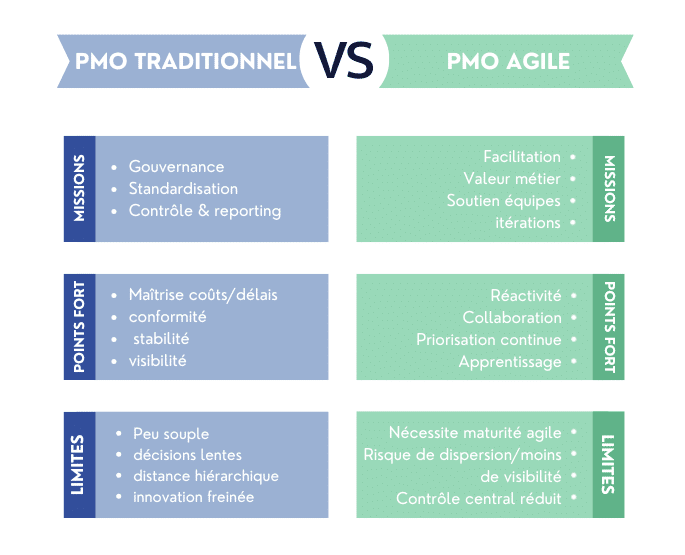

PMO traditionnel

Mission principale

Historiquement, le PMO traditionnel assure la gouvernance globale et le pilotage opérationnel des projets. Sa mission principale est de contrôler, standardiser et superviser l’ensemble des projets de l’organisation. Il définit les méthodologies, suit les indicateurs de performance, veille au respect des processus et centralise les informations à l’aide de reporting.

Point fort

Cette approche se distingue par une maîtrise des coûts, des délais et de la conformité. Elle offre aux organisations stabilité et transparence, grâce à un cadre méthodologique solide et une visibilité continue sur l’exécution des projets. Elle est idéale pour les projets complexes ou les secteurs à forte exigence de conformité.

Limites

Cependant, lorsque l’environnement devient incertain, les limites de ce modèle apparaissent rapidement. Le PMO traditionnel manque souvent de souplesse, ce qui peut ralentir les décisions et freiner l’innovation. Sa structure hiérarchique crée parfois une distance avec les équipes, réduisant la collaboration et la capacité d’adaptation.

PMO agile

Mission principale

Le PMO agile conserve un rôle de pilotage, mais privilégie la facilitation et la création de valeur, en soutenant les équipes et en favorisant une culture orientée métier plutôt que le contrôle systématique.

Point fort

Cette approche mise sur la réactivité et la collaboration. En Agile, les projets sont organisés en cycles courts, appelés sprints, qui durent généralement de deux à quatre semaines. Ces derniers permettent d’ajuster en continu les priorités selon les retours utilisateurs et les besoins métiers. Le PMO devient alors un catalyseur d’agilité, au service de la performance collective.

Limites

Néanmoins, cette souplesse a un prix. Le modèle repose sur une maturité agile suffisante au sein de l’organisation. Sans cadre clair, le risque est de perdre en cohérence ou en visibilité. Le contrôle centralisé s’efface, et le rôle du PMO se transforme en accompagnement stratégique plutôt qu’en supervision opérationnelle.

Comprendre les forces et limites des PMO traditionnels et agiles permet de mieux saisir pourquoi la question de leur adaptation se pose désormais au sein des organisations.

La transformation digitale bouleverse les modes de travail, accélère les cycles de décision et impose une agilité accrue. Les entreprises doivent innover plus vite tout en maintenant la qualité et la maîtrise des risques.

Parallèlement, la complexité des environnements augmente : technologies multiples, interdépendances, contraintes réglementaires ; les modèles rigides deviennent alors moins efficaces.

Les collaborateurs ont besoin d’une autonomie encadrée, leur permettant de s’adapter rapidement tout en restant alignés sur les priorités du projet.

Enfin, l’évolution des méthodes et des attentes métiers pousse les PMO à revoir leur posture. Les directions attendent désormais des indicateurs de valeur, pas seulement de conformité. Le PMO devient ainsi un levier de transformation, capable de concilier rigueur et agilité pour améliorer durablement la performance des projets.

Comparer les deux approches

Après avoir présenté les caractéristiques et limites des deux types de PMO, il est essentiel de comparer concrètement leurs approches pour mieux comprendre leur impact sur la performance des projets.

Gouvernance, structure et processus

Le PMO traditionnel s’appuie sur une gouvernance hiérarchique, avec des processus standardisés et des rôles clairement définis. Cette structure favorise la prévisibilité et la conformité, mais peut limiter l’agilité et ralentir l’adaptation aux changements.

À l’inverse, le PMO agile adopte une gouvernance adaptative. Les rôles sont plus flexibles et les processus modulables, ce qui permet aux équipes de s’ajuster rapidement aux besoins métiers et aux priorités changeantes. La structure est conçue pour favoriser la collaboration plutôt que le contrôle strict.

Pilotage et indicateurs

Pour un PMO traditionnel, le pilotage se concentre sur le respect des délais, des budgets et des livrables. Les indicateurs sont nombreux et détaillés, offrant une vision complète de l’avancement et des risques.

Le PMO agile, lui, met l’accent sur la création de valeur et le feedback continu. Les indicateurs suivent la valeur délivrée, la satisfaction utilisateur ou l’atteinte des objectifs métier à chaque sprint. L’objectif est de favoriser l’adaptabilité et la création de valeur, plutôt que de se limiter au suivi strict des délais et budgets.

Communication et relation avec les équipes

Un PMO traditionnel réalise, le plus souvent, des reportings complets et cadencés : tableaux, graphiques et rapports détaillés sont produits régulièrement pour assurer la visibilité sur l’ensemble des projets. La communication, elle, est directive, avec des instructions claires et descendantes. Ce modèle reflète la logique de contrôle et de hiérarchie du PMO traditionnel.

Un PMO agile fournit, plutôt, un reporting orienté valeur : il est visuel, synthétique et mis à jour régulièrement, parfois à chaque sprint. L’objectif est de donner une vision rapide et opérationnelle de ce qui compte pour le business. Les échanges, quant à eux, sont collaboratifs, basés sur le coaching et l’accompagnement des équipes. Le PMO devient un facilitateur, guidant les équipes vers l’alignement sur les objectifs métier, et transformant les informations en décisions opérationnelles rapides.

Choisir le bon type de PMO et savoir évoluer

Le choix du type de PMO dépend du contexte organisationnel, des projets et des objectifs visés. Il n’existe pas de solution universelle : chaque approche présente ses forces et ses limites, et la maturité de l’organisation joue un rôle clé.

Quand choisir le PMO traditionnel ?

Le PMO traditionnel est particulièrement adapté dans des contextes où la rigueur et la prévisibilité sont essentielles :

- Projets longs, nécessitant une planification détaillée et un suivi structuré.

- Projets réglementés, où le respect des normes et des processus est impératif.

- Projets à forte exigence de conformité, avec des audits fréquents ou des contraintes légales strictes.

Dans ces situations, le PMO traditionnel assure la stabilité, la maîtrise des coûts et la visibilité complète sur les projets.

Quand choisir le PMO agile ?

Le PMO Agile s’avère efficace lorsque l’environnement est incertain ou en forte évolution :

- Projets innovants, où les besoins métier et les technologies peuvent évoluer rapidement.

- Projets avec des cycles courts, favorisant des ajustements fréquents grâce aux sprints.

- Projets caractérisés par l’incertitude, nécessitant flexibilité et réactivité.

Dans ces contextes, le PMO agile permet de maximiser la valeur délivrée, de renforcer la collaboration avec les équipes et de s’adapter continuellement aux priorités métier.

Et un PMO hybride ?

Certaines organisations choisissent un PMO hybride, qui combine les avantages des deux approches : rigueur du pilotage traditionnel et flexibilité de l’agile.

Mais qu’est-ce qu’un PMO hybride ? Et que fait-il exactement ?

- Il facilite la transition vers plus d’agilité sans perdre les repères du contrôle et de la gouvernance :

- en segmentant les projets par nature (plutôt traditionnel pour les projets réglementés et plutôt agiles pour les projets innovants et incertains, par exemple),

- en proposant un cadre méthodologique modulable. Il conserve des processus et standards clés (tels que : reporting, gouvernance, suivi budgétaire) tout en autorisant des ajustements rapides dans les pratiques opérationnelles pour s’adapter aux besoins métier,

- en fournissant des indicateurs mixtes (indicateurs traditionnels : délais, coûts, conformité et indicateurs agiles : valeur délivrée, satisfaction utilisateur, feedback sprint). Cela assure une visibilité complète tout en favorisant la réactivité,

- en accompagnant et formant les équipes (rôle de coach et facilitateur tout en rappelant les obligations de gouvernance et de contrôle)

- en communiquant de façon structurée et flexible

- Il maintient un cadre méthodologique tout en permettant des ajustements rapides aux besoins métiers. Pour ce faire le PMO hybride doit :

- définir des standards clés mais modulables,

- établir des plans itératifs et ajustables,

- donner des règles de décision claires (qui décide et comment),

- accompagner les équipes (elles sont guidées pour appliquer les standards méthodologiques mais dispose de liberté pour adapter certaines pratiques à leur contexte opérationnel)

- Sert de levier de transformation, en accompagnant les équipes dans l’évolution des méthodes et des pratiques :

- il propose des formations, ateliers et coaching ciblé,

- il pilote l’adoption progressive de nouveaux outils, processus ou rituels,

- il favorise le changement culturel (accompagnement des managers et collaborateurs),

- il effectue un suivi accru et fait les ajustements nécessaires

Dans ce contexte, on peut retenir trois bonnes pratiques majeures pour réussir à intégrer le rôle d’un PMO hybride :

- Définir des critères clairs pour choisir l’approche adaptée à chaque projet ou programme.

- Harmoniser le reporting et la gouvernance, pour assurer une visibilité cohérente tout en restant flexible.

- Accompagner le changement culturel et organisationnel, en formant les équipes et en clarifiant les rôles.

En résumé, la performance des projets dépend moins du choix d’un modèle que de la capacité de l’organisation à adapter son PMO à son contexte, à ses priorités et à son niveau de maturité agile.

Il n’est pas nécessaire de choisir entre PMO traditionnel et PMO agile : le PMO hybride offre une voie intermédiaire pour les organisations qui n’ont pas encore atteint une maturité agile suffisante.

Menu

Menu